購買力平價理論

從購買力平價看匯率

我們在前面的外匯介紹中,提到了兩種外幣會有固定的交換價格(匯率)。但這樣的交換價格,究竟是如何在市場上被決定的?我們就從匯率決定理論中的『購買力平價說』開始觀察匯率波動吧!

購買力平價理論(Purchasing Power Parity, PPP)

貨幣價值來自於購買力

不同貨幣雖然會在不同國家或區域流通,但貨幣共同的特性就是具有約定的交易價值。持有貨幣者可以在市場上找到特定價值的商品(使用流通貨幣標價)。在『購買力平價理論』中,不考量貿易及交易成本的情況下,相同貨幣在不同國家或地區中,仍需要具備相同的購買力(換取到等值商品)。

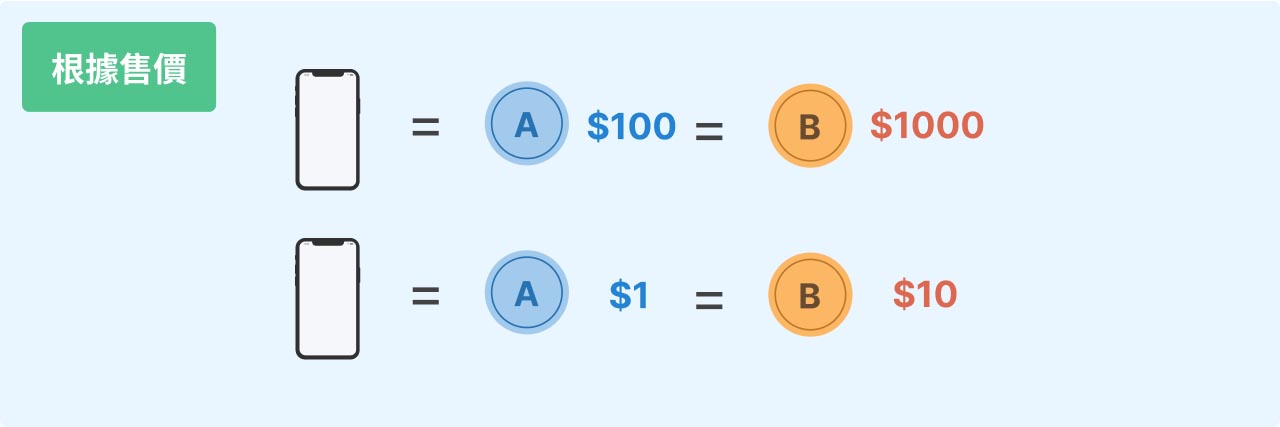

舉例來說,國際金融市場中存在兩種貨幣,分別是A國家流通的A幣,以及B國流通的B幣。 在某天 Banana 牌手機於國際發佈會上宣佈將推出最新款手機,預計將於A國和B國同步發行販售:於A國的售價是 100 A 幣;同時在 B 國的售價為 1000 B幣。 在購買力平價理論下,持有100A幣的消費者,無論在A國或是B國,都應該具有消費 Banana 牌最新款手機的能力。因此,100 A幣的價值應該要與 1000 B幣相同。因此在該時刻中,A國貨幣將會以 1 : 10 的比率與 B 國貨幣進行交換。

購買力平價的助手:國際貿易

在購買力平價理論中,兩種貨幣基於相同購買力所計算得到的購買力平價理論匯率,應該會與兩種貨幣間的真實匯率十分靠近。在長期來看,兩種貨幣間的匯率會持續接近購買力平價理論下的匯率。推動匯率變動的主要原因之一就是國際貿易。

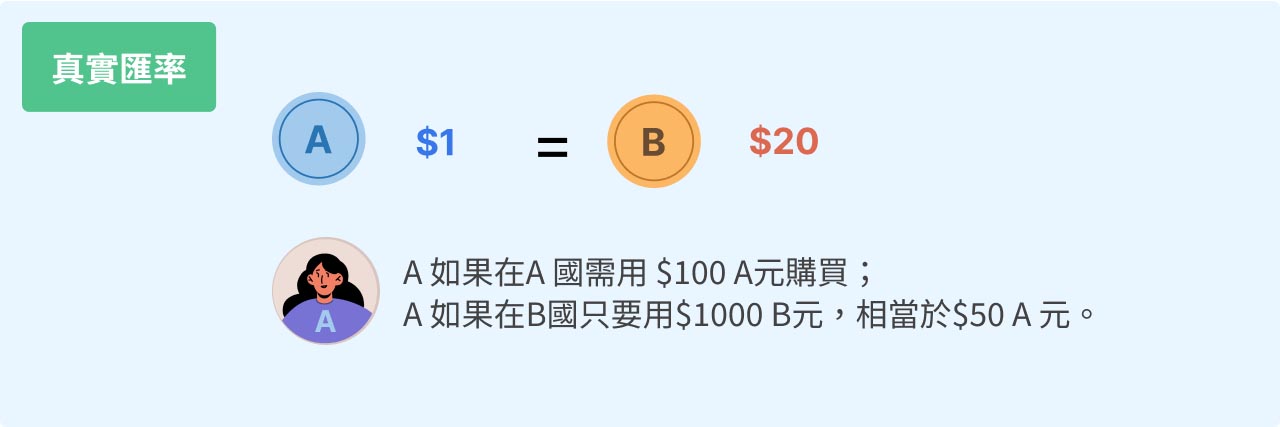

回到上述的例子,A幣和B幣在購買力平價理論下,匯率應該為 10,也就是 1 單位的A幣可以換得 10 單位B幣。但假設如果在手機發布日當人,A、B的真實匯率為 20,會發生什麼樣的情況呢?

貿易將促使匯率向理論匯率移動

這時,由於A、B之間的真實匯率大於購買力的理論匯率,因此A國的消費者不應該直接在當地購買 Banana 手機,而是移動到B國,用 50 元的 A 幣換取 1000 元的B幣再購買手機。如此一來,就可以用半價的價格購買到相同的產品。

在購買力平價理論下,市場會自然出現機制,A國將會出現大量的商人持續由B國進口相對售價便宜的手機,並於A國市場上販售。這樣的商機會直到真實匯率價格移動到購買力平價理論價格時才會消失。因此,國際貿易理論上將會促使匯率朝向理論匯率移動。

理論限制:是否存在貿易障礙

購買力平價理論聽起來簡單且合理,但實際上在真實情況中,往往會存在一定的限制:國際貿易並非零成本。我們同樣以 Banana 手機的例子說明,在上述 A國消費者會選擇由B國進口的手機購買,是因為由B國進口的手機存在著價格優勢(因為真實匯率與理論匯率存在價差)。但在全球貿易中,進口商品並販售需要有一定的成本,包括貨運及倉儲成本。兩地之間的管銷成本也會不同,例如房租、人力工資。另外進口商品也會在當地被課關稅,兩地之間的貨物銷售稅率也可能不同。

因此,衡量上述成本後,儘管A、B兩地銷售著相同的產品,並且存在定價差異。但這樣的定價差異在加上貿易成本後,有可能已經不存在藉由貿易賺取價差的機會。這也是為什麼購買力平價的重要條件為,國際貿易需存在零障礙及交易成本。

大麥克指數

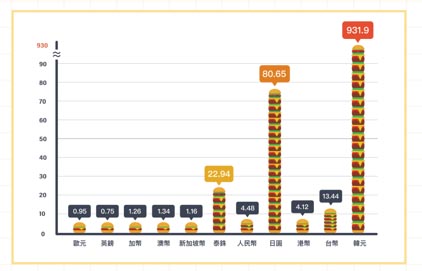

基於購買力平價理論,經濟學人雜誌(The Economist)自 1986 年起,以『大麥克』這項麥當勞於全球販售的商品,作為貨幣平價的基礎,編製『大麥克指數』(Big Mac Index)。這項指數可以作為各國貨幣基於購買力平價理論的條件下,理論上的隱含匯率。

若以美元作為基準貨幣,那麼當今天消費者在美國能夠以 5.58 美元購買到一份單點的大麥克餐點,就應該也能在持有相同貨幣的情況下,在其他國家買到一樣餐點內容的商品。大麥克單點售價在台灣為 75 元台幣,因此 5.58 美元和 75 元台幣在購買力平價理論下,由於皆能購買到相同商品,因此可以視為購買力相同。得出美元兑台幣之間的理論匯率為 13.44。

大麥克指數看貨幣估值

相信大家看到這裡,可能已經發現了,美元兌台幣之間的理論匯率 13.44,和實質匯率存在非常大的差異。也就是說,根據大麥克指數,台幣持有人只要拿著 13.44 元,就可以換到了 1 元美金!但根據現在的真實匯率,大約需要 32 元的台幣,才能換到 1 元美金。換句話說,在大麥克的購買力平價世界中,台幣的價值被低估了非常多。

大麥克指數存在貿易條件問題

大麥克指數聽起來十分簡單易懂,而且大麥克作為麥當勞這間知名跨國企業的標誌性商品,理論上在各國提供的商品內容物都會是相同的。看似是一項很能完美達成購買力平價理論條件的商品,但實際上仍會遇到國際貿易的和交易成本的限制。

除了各國的銷售成本會隨著當地物價不同而波動,另外大麥克的主要原物料(例如牛肉),也會在各國之間遇到不同的貿易障礙。這些核心條件的不同會使得大麥克無法完全衡量不同貨幣之間的相對價值。

根據 GDP 調整大麥克指數

經濟學人雜誌也想試圖消除掉部分大麥克指數的限制,因此加入了 GDP 這項衡量因子。根據經濟學人雜誌自己對這項調整後指數的解釋,加入 GDP 因子是為了更好的衡量受到工資等其他經濟因素影響的大麥克售價。

他們認為,若兩國之間的每人平均 GDP 水準存在差異,那麼大麥克售價也應該不同:人均 GDP 較高的國家勞動力成本(工資)一般也相對較高,會提高大麥克的銷售成本,並最終反映在售價;反之,人均 GDP 較低的國家,勞動力成本一般也相對低廉,大麥克售價應該較低。

下方是一張我們依照2023年度大麥克指數所得到的隱含匯率,計算方法就是:讓各國的大麥克售價/ 美國當地的大麥克售價。